Energie in Deutschland: Wärmeversorgungslösungen mit Wärmepumpen im Gebäudebestand

– Wärmepumpen-Hybridheizungen erfüllen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in seiner aktuellen Fassung (2023), auch in Verbindung mit einer Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerung.

– Hybride Heizsysteme stellen in vielen Fällen eine geeignete Übergangslösung für derzeit öl- oder gasbeheizte Bestandsgebäude dar, für die eine Umstellung auf eine reine Wärmepumpenheizung prohibitiv aufwändig wäre.

– Wärmepumpen-Hybridheizungen bieten in solchen Fällen Vorteile hinsichtlich der Kosten, CO2-Emissionen, Flexibilität in Bezug auf den Zeitpunkt umfassender energetischer Sanierungen und für das Energieversorgungssystem insgesamt.

Mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG 2023), gültig ab Anfang 2024, ist es in den meisten Wohngebäuden in Deutschland nicht mehr erlaubt, den alten Heizkessel einfach durch ein neues Gerät derselben fossilen Heiztechnologie zu ersetzen. Öl- oder Gasheizungen dürfen künftig beim nächsten Heizungstausch nicht mehr überwiegend mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Betroffen sind rund 70 % der Wohnungen. Eigentümerinnen und Eigentümer müssen daher alternative Heizlösungen prüfen.

Grundsätzlich können alle Heiztechnologien eingesetzt werden, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Dazu zählen Wärmepumpen, Stromdirektheizungen, der Anschluss an Wärmenetze, Solarthermie, Biomasseheizungen, grüne oder blaue Wasserstoffheizungen sowie hybride Systeme. Bei hybriden Lösungen muss mindestens eine Wärmepumpe oder Solarthermie integriert sein, kombiniert mit Gas-, Biomasse- oder Flüssigbrennstofffeuerungen. Praktisch ist die Auswahl für viele Bestandsgebäude jedoch eingeschränkt. Häufig fehlen Wärmenetze oder eine Wasserstoffversorgung, Solarthermieanlagen sind begrenzt, und Biomasseheizungen sind nicht überall umsetzbar. Für Gebäude ohne Netzanschluss bleiben meist strombasierte Lösungen oder Hybridsysteme. Strombasierte Optionen setzen in der Regel auf Wärmepumpen, die effizienter und kostengünstiger arbeiten.

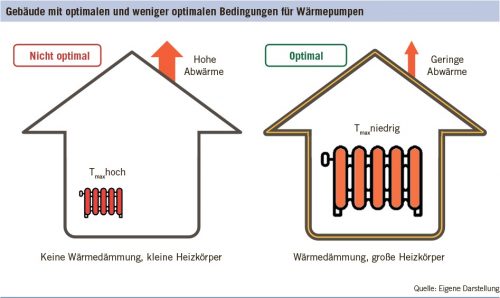

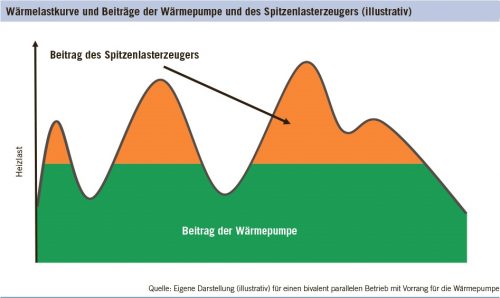

Wärmepumpen fördern Wärme aus Luft, Boden oder Wasser in das Heizsystem. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter ist der Betrieb. Neubauten sind dafür ideal, im Bestand sind oft größere Heizkörper oder energetische Sanierungen nötig. Eine britische Studie zeigte, dass in Bestandsgebäuden ein Drittel keine reine Wärmepumpe nutzen kann, während Hybridsysteme hier die Lösung bieten. Hybride Systeme kombinieren Wärmepumpe und zusätzlichen Spitzenlast-Erzeuger, z. B. einen Gas-Brennwertkessel. Die Wärmepumpe deckt die Grundlast, der Kessel die Spitzenlast. Vorteile: gesetzeskonform, effizient, kleinerer Platzbedarf, flexibler Einsatz und Anschlussfähigkeit an künftige Technologien. Nachteile sind etwas höherer Platzbedarf, Steuerungskomplexität und Investitionskosten. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude unterstützt auch hybride Systeme.

Auch in der neuen Legislaturperiode soll die Förderung von Sanierungen und Heizungen fortgesetzt werden. Das Gebäudeenergiegesetz wird überarbeitet, um „technologieoffener, flexibler und einfacher“ zu werden, wobei die CO₂-Vermeidung zentrale Steuerungsgröße bleibt. Heute zulässige Wärmelösungen werden voraussichtlich weiter erlaubt, während nicht mehr zulässige Lösungen unter bestimmten Bedingungen übergangsweise wieder möglich sein könnten. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Gasheizung und Hybridlösung wäre dann erforderlich.